カメラにハマると待ち構えているレンズ沼。例にもれず僕もしっかり浸かってしまい、色んなレンズを買っては売りを繰り返してきました。

「片っ端からレンズを買って色んな写真が撮れるようにしたい!」と思う時期もありましたが、大量に出ているレンズをすべて手に入れることができるのは石油王くらい。

なので、自分の予算の範囲で優先順位を意識しながら集めていくのが大切です。ポートレートをメインにしたい人、風景をとスナップを五分五分くらいで撮りたい人、動画をメインで撮りたい人、それぞれで選ぶレンズが違うと思います。自分が所有するレンズ一覧のことをレンズロードマップといいます。

「そんなこと言われてもどういう順番で集めて良いか分からない!」と思われる方に向けて、今の僕のレンズロードマップをご紹介しつつ、どういう考えで今に至ったかをご紹介できればと思いますので、参考にして下さい。

僕のレンズロードマップ

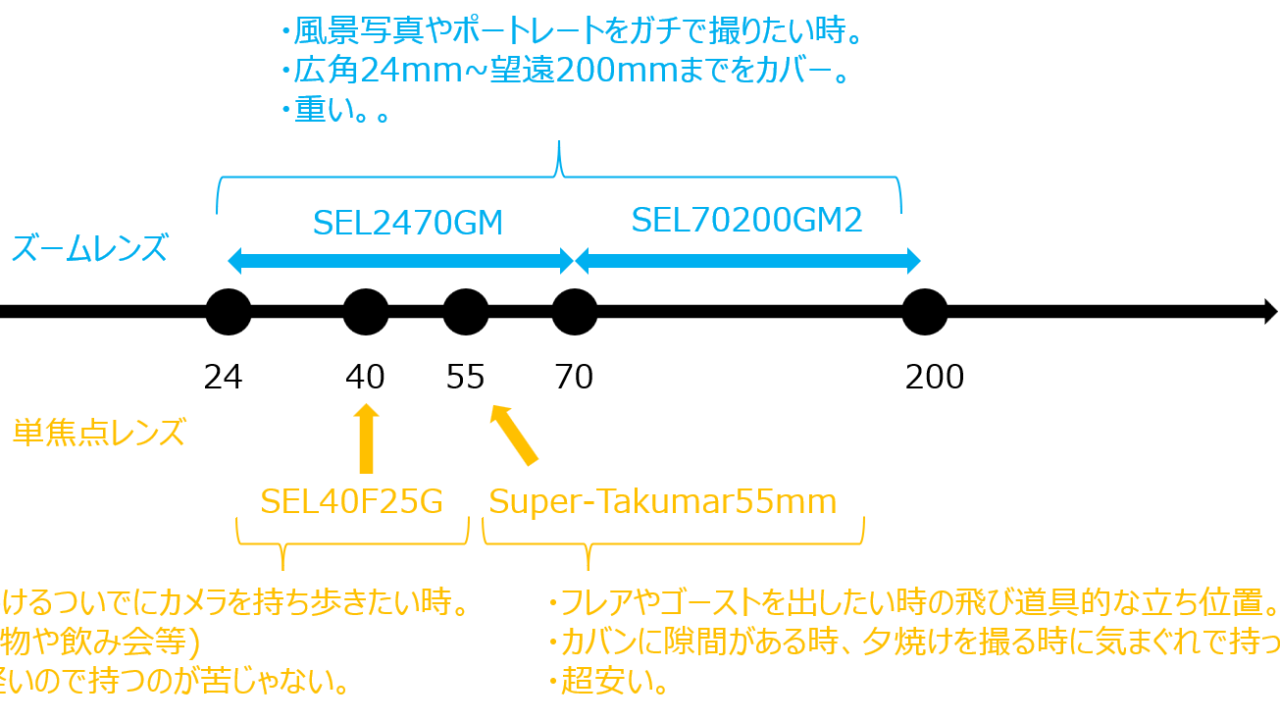

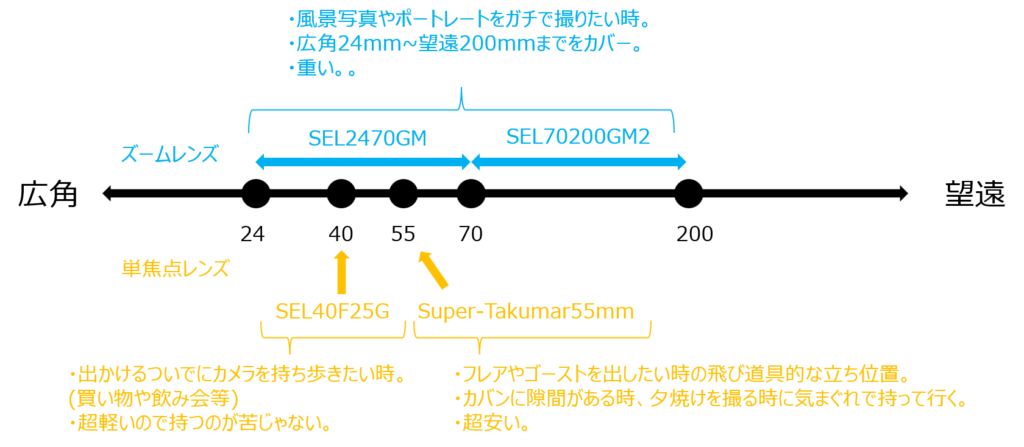

ではさっそく僕が今持っているレンズをご紹介したいと思います。全部で4本!

分かり辛いかもしれませんが、ご了承下さい。。

黒のバーが焦点距離を示していて、水色の文字がズームレンズ、オレンジの文字が単焦点レンズを示しています。ですので、ズームレンズ2本、単焦点レンズ2本を所有しています。

レンズ沼に浸かってる方からすると少ないと思うかもしれませんが、僕としてはそこそこ満足のいくレンズロードマップができています(笑)

僕が意識したポイントとしては、風景写真を第一優先としたロードマップを作ること。風景が好きでカメラにハマったこともあり、まずは風景写真を撮る為に困らないレンズを集めつつ、ポートレートやスナップでも戦えるレンズ群が良いなあ、というのがぼんやりとした僕の考え方です。ここからはもう少し砕いてご説明します。

ズームレンズ2本

いわゆる大三元レンズと呼ばれるレンズで使用頻度が桁違いな2本。写真をガチで撮りに行きたい時は必ず持って行く1軍レンズ。

風景写真においては場面に応じて様々な焦点距離が必要なのでまずは幅広く焦点距離を確保する為にズームレンズで標準域と望遠域を抑えました。以前は広角域のズームレンズも持っていたのですが、僕の好み的には24mmまであれば十分だと感じたので手放しました。

また、風景写真においてはF4まであれば良いかなと思っていたのですが、ポートレートや物撮り等、汎用性高く撮りたいと思ったので、思い切ってF2.8の大三元レンズにしました。

この2本は手放せないレンズになっています。

標準ズームは旧型を使っています。新型や他製品からも似たようなスペックのレンズが出てますよ!

望遠ズームは去年購入したので新型です。まじでオススメ。

お散歩用単焦点レンズ

お散歩用のレンズとして持っているのがSEL40F25G。購入した理由は小型軽量だから!

フィルター径φ49mm、重量173gという破格の小ささ、ここが大事!もともと写真のクオリティ重視でレンズを選んでいたので大きくて思いレンズばかり持っていました。このようなレンズばかりだったので、買い物や飲み会等ではカメラを持ちだしませんでした。

『カメラは持ち出さないと意味がない』というプロの方々の話を聞いて、それなら1本お散歩用にレンズを買おうと思ってお迎えしました。

もともとミラーレスカメラはそこまで大きくないので、このレンズと合わせて小さなカバンにも入ります。ちょっとしたお出かけにもカメラを持ち運ぶようになったので、シャッターチャンスを逃すことがなくなりました。

逆に言うとこういうレンズは1本あれば良いので、まだお持ちでない方は検討してみてはいかがでしょうか?

アクセントが欲しい時に活躍のオールドレンズ!

ある意味コスパ最強かもしれません。5000円で購入したオールドレンズです。僕はオールドレンズはこの1本しか持ってませんが、色々調べた所、このレンズが王道中の王道らしいです。

マウントアダプタが必要だったり、マニュアルフォーカスだったりと何かと不便な面もありますが、特筆すべきは写りのエモさ。

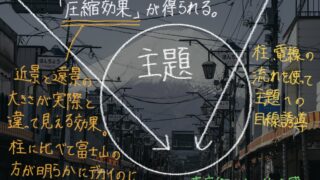

この波紋のようなものをゴーストといいます。ゴーストは本来排除されるものである為、最新レンズではゴーストが出にくいような設計がされています。しかし、写真のエモさを演出する為にあえて入れたい時に活躍するのがオールドレンズです。

これ1本で写真を撮りに行くことは少ないですが、隙間に忍ばせておけば何かと活躍する1本です。最新のレンズと比較すると桁違いに安いので1本持っとくと良いと思います!

オールドレンズを最新ミラーレスで使用するにはマウントアダプタが必要です。SONY Eマウント用はこちらを使用してください。

まとめ

今回は僕のレンズのご紹介をしつつ、レンズの選び方をお伝えしました。

すぐレンズを手放しがちな僕が所有し続けてる4本なので、自信を持ってオススメできるレンズたちです!

レンズロードマップの考え方は人それぞれ違いますので、僕の考え方を参考に考えて頂ければ幸いです。